Химия для фотографа Химия для фотографа

|

Профессиональному фотографу » Химия для фотографа » Фотоматериалы » Элементарные понятия о сенситометрииЭлементарные понятия о сенситометрииСенситометрия — наука об измерении фотографических свойств светочувствительных фотоматериалов. Без знания основ сенситометрии невозможно понимание самой сущности фотографического процесса.

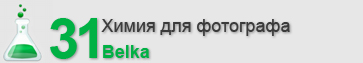

Фотографические свойства фотоматериала и влияние на них обрабатывающих растворов всегда можно оценить с помощью характеристической кривой. Характеристическая кривая выражает зависимость между логарифмом экспозиции и оптической плотностью почернения. Экспозиция — количество освещения, сообщаемое фотоматериалу для получения изображения. Количество освещения оценивается произведением освещенности фотоматериала на время, в течение которого свет действует на фотоматериал. Оптическая плотность — мера непрозрачности. Оптическая плотность фотографического изображения выражается обратным логарифмом коэффициента пропускания: D = lg 1/t = — lg t, где D — оптическая плотность; t — коэффициент пропускания. Коэффициент пропускания — отношение прошедшего света к падающему. Точно дозированные экспозиции получают специальным прибором — сенситометром. Проявленное изображение, состоящее из ряда полей с постепенно нарастающими почернениями, называется сенситограммой. Типичная характеристическая кривая показана на рис. 8.  Рис 8. Типичная характеристичеcкая кривая негативного фотоматериала

По мере увеличения экспозиции (или яркости объекта съемки при постоянной выдержке) будут возрастать оптические плотности изображения до определенного предела.

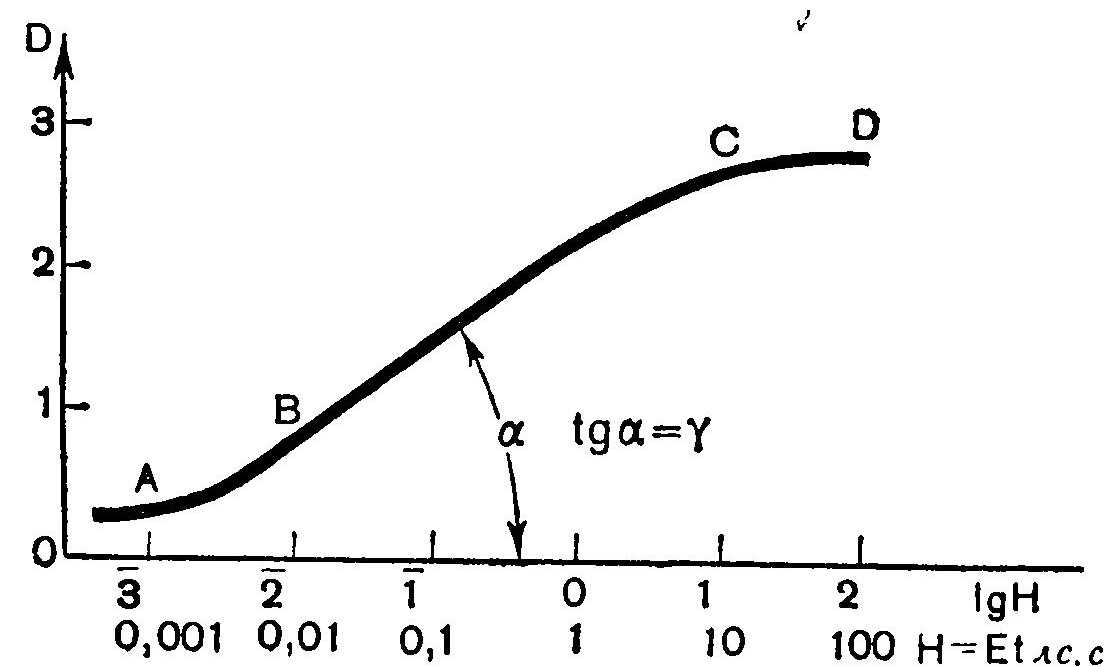

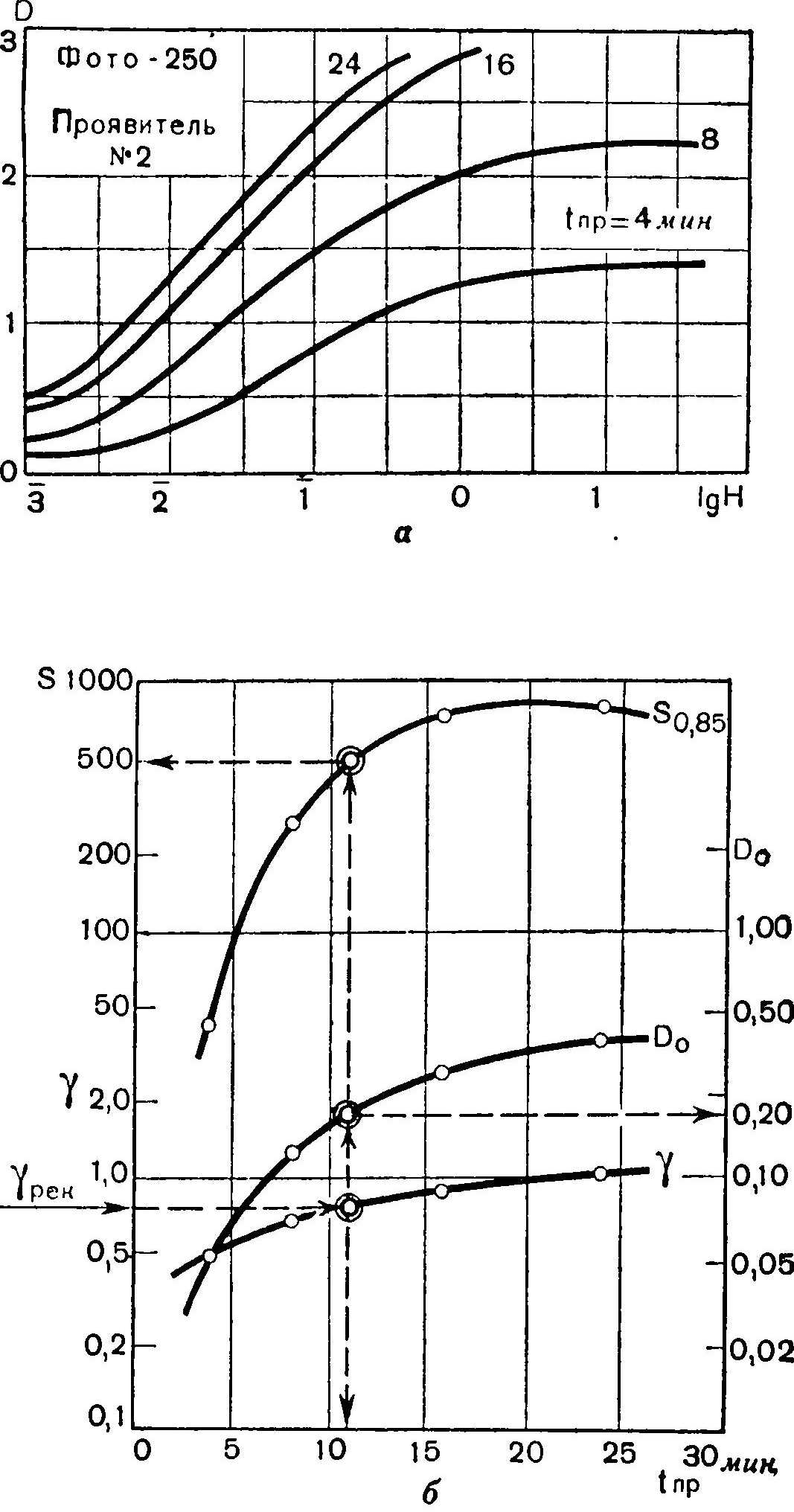

Величина минимальной оптической плотности на характеристической кривой является оптической плотностью вуали D0. Обычно это точка, лежащая на нижнем горизонтальном участке характеристической кривой. Ей соответствует оптическая плотность участка фотоматериала, не подвергавшегося действию света. Оптическая плотность вуали определяется прежде всего свойствами самого фотоматериала и условиями его обработки. Минимальное почернение Dмин, обнаруживаемое сверх вуали, называется нижним пределом почернения или порогом почернения (точка А на кривой рис 8), а соответствующая ему экспозиция отвечает пороговому значению экспозиции для получения оптической плотности, отличаемой от вуали. Наибольшая возможная оптическая плотность почернения называется верхним пределом почернения (точка D) или максимальной плотностью Dмакс. Величина максимальной и минимальной оптических плотностей зависит от свойств фотоматериала и от условий обработки его. Дальнейшее увеличение экспозиции, как правило, не дает прироста оптической плотности. Иногда при очень больших экспозициях, превышающих средние в тысячи раз, на некоторых фотоматериалах получаются плотности с меньшими почернениями. Это явление называется соляризацией, а участок характеристической кривой со спадом после достижения максимального почернения — областью соляризации. Соляризация, если таковая наблюдается, мало заметна при малом времени проявления и совершенно исчезает при продолжительном проявлении. Соляризации не будет, если перед проявлением фотоматериал обработать слабым раствором йодистого калия. В большинстве случаев средний участок ВС характеристической кривой прямолинеен. Это значит, что в определенном интервале всегда существует линейная зависимость между приростом экспозиции и приростом плотности. Начальный участок АВ характеристической кривой соответствует малым экспозициям от темных деталей объекта, а- конечный участок CD — большим экспозициям от ярких деталей объекта. Прямолинейный участок ВС соответствует средним экспозициям, полученным от средних по яркости деталей объекта, таких, например, как человеческое лицо и пр. Воспроизведение яркостей объекта съемки с тем или иным контрастом можно оценить по наклону характеристической кривой. Принято называть тангенс угла наклона а прямолинейного участка характеристической кривой коэффициентом контрастности, до которого проявлен фотоматериал. Коэффициент контрастности обозначают греческой буквой гамма (у). При определении свойств фотоматериала строят характеристические кривые для различного времени проявления. Получают так называемое семейство характеристических кривых (рис. 9, а). Для каждой характеристической кривой определяют коэффициент контрастности y, светочувствительность S и плотность вуали D0. По полученным значениям строят кривые зависимости коэффициента контрастности (гаммы), светочувствительности и вуали от продолжительности проявления. Они называются кривыми кинетики проявления (рис. 9, б). По параметру урек=0,8 определены требуемая продолжительность проявления и получаемые при этом число светочувствительности S0.85 и плотность вуали D0. Мы рассмотрим только общие закономерности изменения фотографических свойств светочувствительных материалов в зависимости от режима обработки. Наиболее важными фотографическими характеристиками материала являются коэффициент контрастности, светочувствительность и вуаль. От умения управлять этими характеристиками зависит конечное качество изображения. Так как наклон прямолинейного участка характеристической кривой зависит прежде всего от продолжительности проявления, то коэффициент контрастности (гамма) характеризует степень проявленности фотографического изображения. Каждый тип фотоматериала способен проявляться до вполне определенного максимального коэффициента контрастности Yмакс- Но обычно негативные фотоматериалы проявляют до оптимальных, заранее определенных (рекомендованных) значений коэффициентов контрастности Ypeк Так, негативные полутоновые изображения на практике проявляют до Yрек=0.6—0.8. Скорость роста коэффициента контрастности увеличивается с повышением активности проявления, т. е. с увеличением температуры и степени перемешивания раствора. Кроме того, коэффициент контрастности зависит также от абсолютной величины выдержки при экспонировании. При очень коротких выдержках коэффициент контрастности меньше, чем при больших. Вот почему рекомендуется проявлять большее время фотоматериалы, экспонированные электронной импульсной лампой, чем фотоматериалы, экспонированные обычным способом. Общая светочувствительность всех фотоматериалов растет по мере увеличения времени проявления. Но после достижения максимального значения она остается постоянной или начинает постепенно падать из-за роста вуали.  Рис. 9. Характеристические кривые черно-белой негативной фотопленки и кривые кинетики проявления

Читайте также: Читайте также:

|

Опрашиваем фотографов Опрашиваем фотографов

Популярные материалы Популярные материалы

|

Загрузка. Пожалуйста, подождите...