Химия для фотографа Химия для фотографа

|

Профессиональному фотографу » Химия для фотографа » Фотоматериалы » Экспонирование светочувствительных фотоматериаловЭкспонирование светочувствительных фотоматериаловНаиболее объективным способом определения экспозиции является использование светоизмерительных устройств.

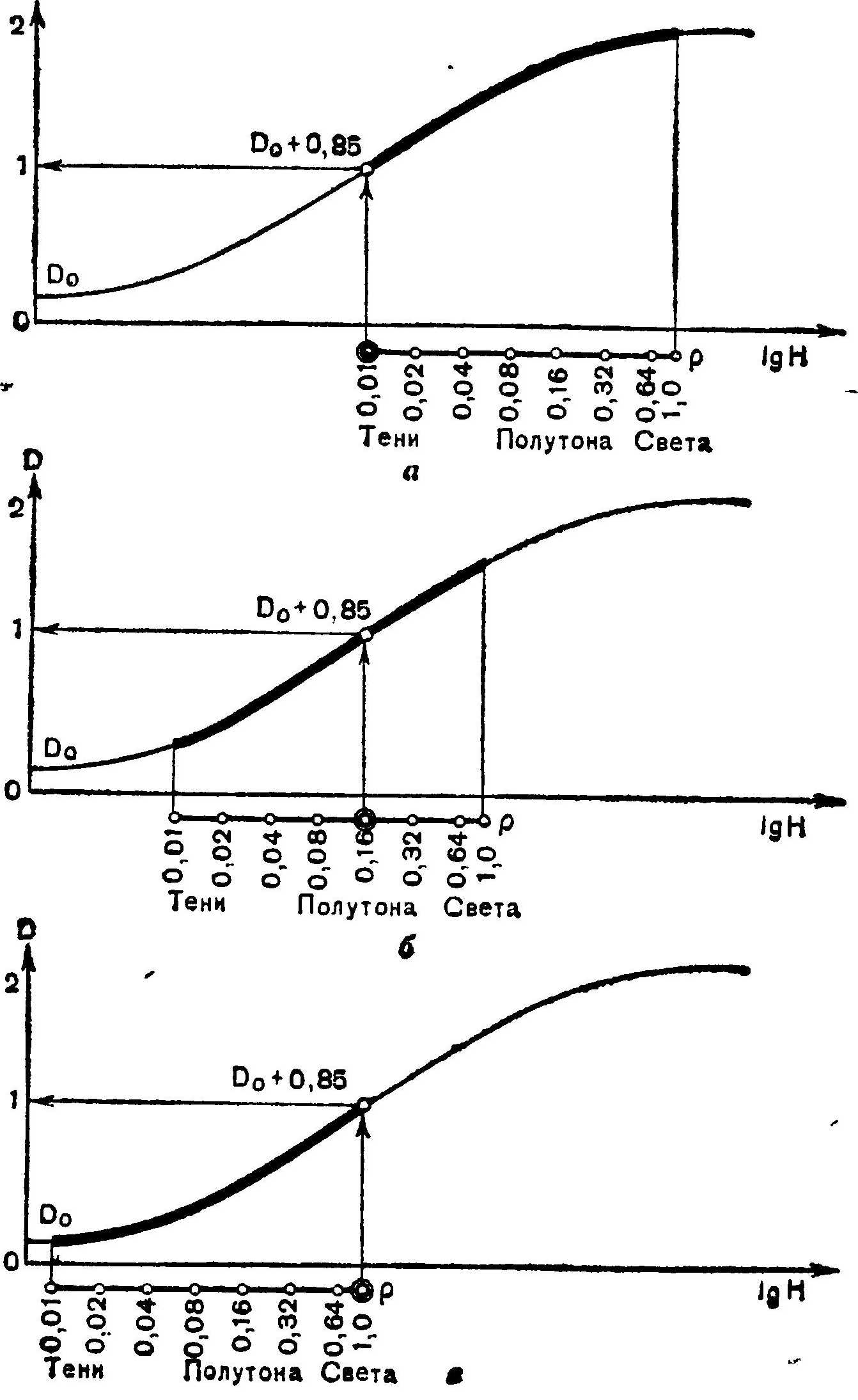

На принципе измерения яркости или освещенности объекта съемки построены все измерительные приборы для определения экспозиции, так называемые экспонометры. Экспонометры снабжены специальными пересчетными устройствами — калькуляторами, которые автоматизируют пересчет и упрощают определение пары выдержка + диафрагма по заданной светочувствительности фотоматериала с учетом потерь света в объективе. Мы рассмотрим физические основы получения правильно экспонированного фотоматериала, опираясь на его сенситометрические свойства. Объект съемки, как правило, состоит из деталей, имеющих самые разнообразные яркости. Яркость того или иного участка объекта определяется его освещенностью и способностью отражать упавшие на него световые лучи. Наибольшее почернение фотоматериала вызовет экспозиция, полученная им от наиболее яркой детали, а наименьшее почернение — от наименее яркой. Поверхности средней яркости со средним коэффициентом отражения р ( Величина коэффициента отражения показывает, какая доля светового потока, падающего на поверхность, отражается ею. Коэффициент отражения всегда меньше единицы.) воспроизводятся почернениями средних плотностей, которые при просмотре в проходящем све-те адаптированный глаз оценивает как серые или средне-яркие. При равномерной освещенности, создаваемой источником света, от каждого предмета отражается свет, количество которого прямо пропорционально коэффициенту отражения. Таким образом, для расчета экспозиции достаточно измерить какую-либо одну величину — яркость объекта съемки или его освещенность. Чтобы получить нормальную экспозицию по яркости объекта съемки, измерение следует производить по его деталям, которые глаз оценивает по яркости как средние или как серые для данного объекта. Серые поверхности обычно имеют коэффициент отражения, близкий к 0,17, например сухая булыжная мостовая, асфальтовые покрытия, гранитный щебень и т. п. Исследования показывают, что интегральный (Интегральный — значит средневзвешенный, общий.) коэффициент отражения большинства объектов съемки составляет также 0,17, т. е. отраженный свет, действующий на светоприемник, составляет примерно 1/6 часть от света, упавшего на объект съемки. Калькуляторы большинства экспонометров построены таким образом, что при измерении яркости объекта съемки со средним коэффициентом отражения в интервале р = 0,16—0,20 показывают правильную экспозицию. Здесь очень важно заметить, что чем больше коэффициент отражения объекта отличается от среднего, тем больше будет ошибка в определении экспозиции по яркости. Дело в том, что сам экспонометр «не знает» отражательной способности объекта съемки. Он регистрирует лишь абсолютную величину яркости объекта, а калькулятор прибора указывает экспонометрические параметры: выдержку и диафрагму, которые следует установить на фотокамере, чтобы получить на фотоматериале изображение с принятой за норму величиной оптической плотности, например 0,85 над плотностью вуали. Таким образом, при определении экспозиции по яркости объекта экспонометр приводит ее к «серому». Чтобы исключить ошибки в определении экспозиции, при использовании экспонометров с большим углом восприятия рекомендуется несколько наклонять их к земле, с тем чтобы уменьшить влияние яркого источника света (каковым является небо) на показания прибора. При определении экспозиции объектов съемки с большим интервалом яркостей рекомендуется направлять экспонометр на объект таким образом, чтобы доли ярких и темных участков этого объекта были равны. В этом случае очень удобны экспонометры с видоискателями. Если негативная фотопленка экспонирована правильно, то каждый кадр с фотопленки печатают с одной и той же выдержкой, независимо от объекта съемки. В большинстве случаев этого можно достигнуть определением экспозиции по освещенности объекта или же измерением яркости эталонной серой поверхности, помещенной рядом с объектом съемки. Определение экспозиции по яркости эталонной серой поверхности (* Эталонную серую поверхность можно заменить белой, но в этом случае необходимо вносить поправку в показания экспонометра. Экспозиция должна быть увеличена во столько раз, во сколько белая поверхность ярче серой.), диффузно рассеивающей свет, собственно, является косвенным методом определения экспозиции по освещенности. Ведь яркость поверхности прямо пропорциональна освещенности. Определение экспозиции по освещенности дает возможность получить такие негативы и диапозитивы, плотности которых наилучшим образом соответствуют яркостям объекта съемки. Преимущество определения экспозиции по освещенности особенно наглядно выявляется при съемке на обращаемые фотоматериалы. В связи с изложенным рассмотрим распределение оптических плотностей негативного изображения на характеристической кривой в зависимости от общей экспозиции (рис. 11). На графиках под каждой осью экспозиций дополнительно дана вспомогательная ось с числовыми значениями коэффициентов отражения различных объектов. Точками отмечены величины коэффициентов отражения тех предметов, по яркостям которых определялись экспозиции: по серому предмету со средним коэффициентом отражения р≈0,16 (рис. 11, б), по темному предмету с коэффициентом отражения р≈0,01 (рис. 11, а) и по светлому предмету с коэффициентом отражения р≈1 (рис. 11, в).  Рис. 11. Распределение яркостей объекта съемки на характеристической кривой негативного фотоматериала Во всех случаях точкой привязки на характеристической кривой является оптическая плотность 0,85 над плотностью вуали при рекомендованной степени проявленности Урек=0,8 Координаты этой точки нам известны из формулы определения числа светочувствительности:

S0.85 = 10/Hkp Экспонометр всегда указывает на экспозицию, необходимую для получения определенной оптической плотности в соответствии со светочувствительностью фотоматериала и усредненными потерями света в объективе. Экспозиция для получения нормально экспонированного кадра зависит только от светочувствительности фотоматериала. На каждой характеристической кривой показаны участки воспроизведения символического объекта съемки, в котором имеются - предметы с различными коэффициентами отражения — от свежевыпавшего снега до черного бархата, т. е. интервал яркостей (* Интервал яркостей — отношение максимальной яркости к минимальной. В некоторых случаях для удобства сопоставления пользуются логарифмическим выражением интервала яркостей. Для приведенного примера lg 100/2 = 2.) объекта съемки составляет 100:1. Графики наглядно показывают, что негатив, для которого экспозиция определялась по темному предмету, оценивается как плотный, по серому — как нормальный и по светлому — как тонкий. В плотном негативе с меньшим контрастом воспроизводятся детали объекта съемки в светах. В тонком негативе, наоборот, совершенно неудовлетворительно получаются темные детали. Нормально экспонированный негатив имеет гармоничное распределение оптических плотностей изображения в соответствии с яркостями объекта съемки.

Читайте также: Читайте также:

|

Опрашиваем фотографов Опрашиваем фотографов

Популярные материалы Популярные материалы

|

Загрузка. Пожалуйста, подождите...